私の手の倫理(20)届ける為のほぐす手

食事や絵画に音声など、時に塊では

受け手に届きにくいものがあります。

例えば噛んで飲み込むのが難しい

乳幼児や高齢の方には細かく柔らかく

した食べ物が好ましく、情景の陰影を

豊かな色にするには面に一色で描く

より朦朧感や点描というやり方が。

今回はそれらの概念の手が言語にも

当てはまった体験です。

私は食道がんで喉頭を摘出して現在

肉声の無い生活をしています。

言葉を文字に起こす以外には

人工喉頭=EL(エレクトロ ラリンクス)

を代替音声にしています。

ELは喉元に当てて声帯代わりの振動で

声を発しますが、「あ行」と「は行」の

区別がつきにくいです。

は=HaだとHで息が抜けてしまい

母音の「あ」だけが音として残りがちで

「はひふへほ」の発音のつもりでも

「あいうえお」に聞こえてしまいます。

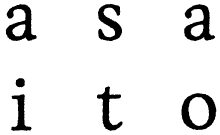

そんな中、一音をほぐして

ふぁ、ふぃ、ふぅ、ふぇ、ふぉ、の

意識で出すと「は行」に聞こえ易くなる

のを発声教室で知りました。

今までは「星(ほし)を見る」が

「推し(おし)を見る」に聞こえがち

だったのも「ほ」→Fo(ふぉ)と発音して

かなり「は行」に寄せられました。

他にも「を」=(ぅお)や「わ」=(ぅあ)の

発音認識だと「あ行」の音との区別が

し易いです。

緩やかな色調の絵を近くでよく見たら

一見意外な色が混ざっていた、的な

手法。その事象に繋がる"音をほぐし

理想に近付ける"発話法でした。

様々な分野でも特性から存在の輪郭や

内側をほぐし和らげれば、新たな

可能性を見出だせるかもしれない

ですね。

(Y.I.さん)