見えない広瀬浩二郎さん、聞こえない木下知威さん、手話も点字もできない私、の三人で行った鼎談、後編です。(2014年、12月26日、大阪・民族学博物館の広瀬先生の研究室にて)

◎盲人にとっての声、ろう者の声

伊藤 さっきの三次元と二次元のお話についてもう少しきかせてください。たとえば富士山のように、実際にさわることができないものも世界にはたくさんありますよね。富士山の土はさわれるけれど、全体を把握しないと富士山をさわったことにはならない。そういうものは、どんなふうに理解されているんでしょうか。というのは、見える人の場合は、富士山をかなり平面化して理解してしまっています。三次元的に見ていない。でももしかしたら、広瀬さんの場合は、富士山の形のまま、平面化しないでとらえられているのかな、と思ったのですが。

広瀬 ぼくの場合は、富士山の三次元の模型が盲学校にありましたから、それをさわったイメージで理解していますね。あとは、さわる絵みたいなものがたくさんあります。今年もらったカレンダーのテーマが富士山で、いろいろな富士山の絵がさわれるようになっているのですが、でもそれって教材として絵のつくりを伝えるのには有効かもしれないけれど、それをさわって「ああ荘厳だ」とか「ああ美しい」という感動はないですね。やはり視覚的なものが分からないというのは、世の中にたくさんあると思うので、そこは認めないといけないですね。

伊藤 でもさっきの太陽の塔のお話にあったように、見えないからこそ、見える人が見落としている「裏側」を見ていることもありますよね。正面と後ろ側の区別がないわけですよね。

広瀬 その区別はないですね。上下左右さわれますから、全体のプロポーションが分かりますね。

伊藤 人間に対してはどうですか。見えると「顔」が正面なわけですが、たとえば人とこうやって話しているときに、その人を立体的に、背中もお腹も脚も全部イメージするという感じなのですか。

広瀬 うーん、あまり厳密にはイメージしないですね。ぼくらにとってはやはり声が重要ですね。声の質だけでなく、しゃべり方というのも情報源です。声が出てくる位置によって背の高さが分かったり、声の響き方で体型を想像したりします。

木下 私の声はどんなふうに聞こえますか。

広瀬 うーん、失礼かもしれないけれど、正直に言うと、ろうの方の声はあまりよく分からなくて、似た感じに聞こえます。木下さんは手話されながらわりと声を出してくださるので、活発な印象、若い印象だな、というのは分かるけれども、声の質で年齢などを推測することはできないですね。

木下 わたしが声を出しているのは、広瀬先生にわたしの存在を認識してもらうためなのかもしれません。それに、声だけでは年が分からないんですね。伊藤さんは、私の声を動物的だとおっしゃったことがあります。

伊藤 わたしのような人の声と、木下さんのように聞こえない方の声は、同じ「声」と言っても伝わるものが全然違います。木下さんの声は、赤ん坊や動物の声に近い。意味として分節化されていないあえぎのような声で、だからこそ意味をこえてこちらの感情を直接ゆさぶるような声だなと思います。

木下 社会化されていない声ですね。

広瀬 なるほどね。

伊藤 赤ん坊のようなピュアな声で専門的な話をされるので、不思議なギャップがあります(笑)。

木下 (笑)。カスパー・ハウザーのように社会から離れて育った人というのをイメージしました。

広瀬 話は違いますが、ぼくはきのう全盲の人ばかり6人で忘年会をしていたんですが、視覚障害の人は声が大きい傾向があります。声で自己主張しなければどうしようもないですからね。6人おっさんばっかりでしゃべるとほんとに声がでかい(笑)。まわりの人も迷惑だと思うし、帰りに気づいたらぼくも声がかすれてました(笑)。

伊藤 今日の待ち合わせについて確認のメールをいただいたとき、もう夜中の12時半でしたからね(笑)。

◎見ると線、さわると道

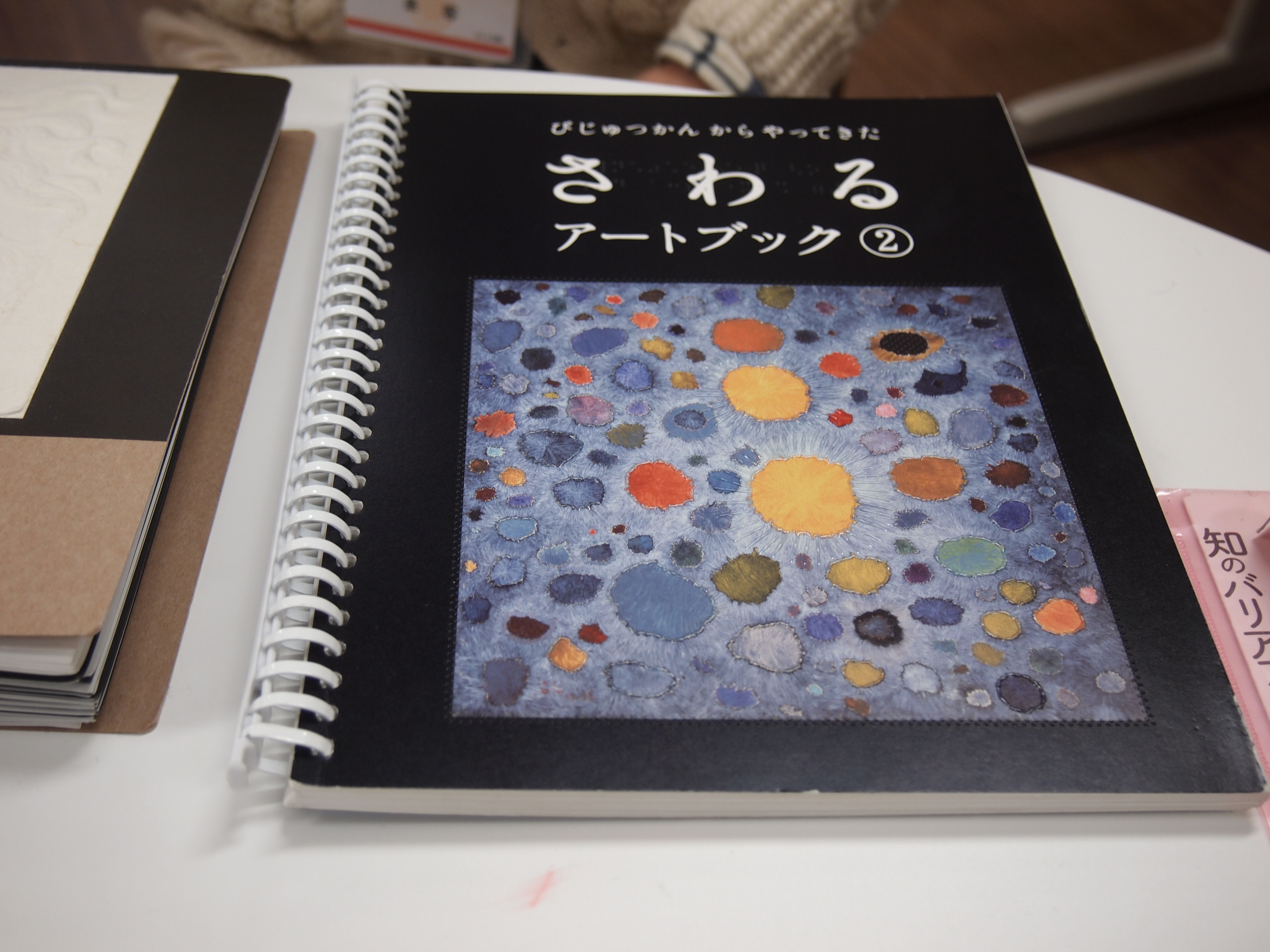

広瀬 さわる絵を持って来ました。この『さわるアートブック びじゅつかんからやってきた』という本は、文化庁の助成を得て愛知県鑑賞学習普及事業実行委員会がつくったものです。なかなかよくできています。

これはさっき話したぼくの最新刊『知のバリアフリー』(京都大学学術出版会)の表紙です。最初のデザイナーの案では、こういうふうに道のところに点々が入っていました。

伊藤 確かに入っていますね。

広瀬 でも、さっきも話した通り、ぼくはこれをさわったとき、道だと思えなかった。道にかぶるように墨字がデザインされているので、道が分断されているからです。

伊藤 なるほど。

広瀬 どういうデザインか分かったうえでさわっても、あまりピンとこない。これじゃあちょっと読者の人も分からないだろうな、と思ってデザインを変えてもらいました。最初はタイトルだけ浮き上がらせたんですが、それでは面白味がなかった。それで最終的には、タイトルの「バリアフリー」の「ー」の部分がのびて細い線になっているんですが、そこのさわり心地をちょっと変えました。 細かい点からだんだん粗くなっていくんです。

伊藤 ああ、確かに、実際にさわるとグラデーションになっていますね。

広瀬 見ただけではただの細い線なんだけれど、さわると「つるつる」から「ざらざら」に変わっていく。いわば視覚的な道のイメージを、触覚に置き換えてみた、という感じです。

伊藤 グラデーションがあることで、「すすんでいく」という感じがありますね。

広瀬 とらえ方はいろいろです。遠近法の絵も同じですね。道が広くなっているか、遠くへ行っている、と考えるか。点のパターンが変わっていることも正解があるわけではなくて、いろいろ考えてもらえたらと思っています。

伊藤 見ると平面的な線なのに、さわると奥行きを感じるのが不思議です。

広瀬 口絵は点図の地図を入れています。旅行している気分になればいいなと思います。

伊藤 広瀬さんは、色についてはどのように感じていますか。

広瀬 ぼくは中学一年生までは見えていたので、色の記憶はあります。そこは先天性の全盲の人とは異なるところですね。

木下 最後に見た色のイメージは何ですか。

広瀬 電車の色ですね。ぼくは東京に住んでいたので、中央線は赤と黄色、山手線は緑、という感じで覚えています。

木下 あれ、いまの電車はデザインが変わっているんですよ。復刻版で緑の山手線が走っていたりはしますが。

広瀬 えっ、そうなんですか!

伊藤 昔は全体が緑色だったけど、経費節約のために、アルミの車体に緑色の線が入っているだけなんですよ。

広瀬 中央線も?

伊藤 中央線もアルミの車体にオレンジ色の線が入っているだけなんです。総武線も黄色の線だけ。線しかないから、広瀬さんが感じたような色彩の印象はいまはそれほど強烈にはないんです。

広瀬 へえ。

木下 盲の方に色について聞くのは初めてでした。

広瀬 一昨年だったか、色のイメージを作品にするというワークショップをやりました。具体物を作る人が多かったですが、中にはとても面白い作品を作る方もいました。

木下 広瀬さんがいま頭のなかでイメージされている光景は、失明された1980年までに見ていたものをもとにして構成されているわけですよね。わたしたちは同じ場所にいても、違う空間をイメージしている。広瀬先生はとなりにいるのに、どこか遠くにいるという普通のことを改めて気付かせられます。この建物のドアノブや、椅子のデザインも、80年代とは違いますが、80年までの見えていたときの実感をもとに想像されていますか。

広瀬 そうですね。見えなくなって30年経ちますから、名前は知っているけど見たことのないものがたくさん出てきました。たとえばテレビゲームは見たことがありません。僕が5年生くらいのときにテレビゲームが出始めて、ちょうどそのときに見えなくなり始めたので、友達といっしょに遊んでも楽しめなくなりました。

木下 なるほど。その反面、見えていたときのご両親の顔は覚えていらっしゃいますよね。いまも、その若い時のままの顔でイメージされているわけですね。

広瀬 そうですね。それは幸せなことかもしれませんね。美しい顔と言われてイメージするのは、小学校のころに持っていた山口百恵の下敷きなんです(笑)。ぼくの中には「美人」という感覚はあまりないんです。声がかわいらしい人、というのはありますが、「美人」と言われてもピンと来ない。

木下 山口百恵さんの場合は、現在はもうテレビに出ていないので、ぼくの中でもアイドルとして活躍していたときのイメージで止まっています。幸せですかね(笑)。彼女のようにあるときを境に表舞台から消えてしまい、かつてのイメージだけがそこに留まりつづけていることは逆にいえば、わたしたちが盲人になったということなんでしょう。

◎さわることと「気」

伊藤 広瀬さんがやっていらっしゃる合気道やその他の武道のお話を教えてください。合気道は最初にやった武道だったんですか?

広瀬 最初は居合道です。下手の横好きでいろいろやっているんですが、学生のときに居合道を四年間やって、そこで自信をつけて、太極拳やヨガやテコンドーをやり、合気道は96年からやっています。一番長いのは合気道ですが、週に一度なので、それほど上達しているとは思えませんが(笑)。

伊藤 居合道の場合は、敵の姿を頭のなかでイメージして、それに対して刀を「振る」わけですよね。その「頭の中でイメージする」ということが、見える人よりかえってやりやすい、ということがあったんでしょうか。見える人と見えない人で、イメージの仕方がどんなふうに違うんでしょうか。

広瀬 ぼくがどこまでできていたかわかりませんが、集中力を高めるときに、余計な情報が入ってこないというのは確かにプラスだったなと思います。体育館で居合道の練習をしていたので、途中でいろいろな人が入ってきたりするわけですね。見えると、「あ、女子学生が入ってきた」とか気になってしまう。幸か不幸か見えないと、わりとパッと自分の世界に入れるんです。ぼくは大学院にいるときに、イタコやシャーマンの研究をしていたんですが、神懸かりするときは、目が見える人でも目を閉じているということが世界的にあります。それに近いのかなと思います。

伊藤 わたしもヨガを少しやっていますが、基本的に目をつぶってやります。そうすると集中して、さらに自分の内側に意識が向かう。そうすると、内側に行っているんだけど逆に広いというか、そこでまた何か別の世界に出会うような感じがありますね。目を閉じた方が解放されるというのは不思議ですね。

広瀬 ぼくはヨガを、ちょうどオウム事件が起こったときに1年くらいやっていたんですが、とにかく体が硬いんです(笑)。結局インドのヨガツアーに行って、それで満足してやめてしまいました。

伊藤 武道に共通している考えで「気」というものがありますね。単刀直入ですが、「気」とは何なんでしょうか。

広瀬 さっきの彫刻をさわると元気になるという話も、ぼくの中では気が出ているんだと思います。合気道の世界では「気」ではなく「氣」と書きます。四方八方に気が出ているというのをイメージしているそうです。合気道でよくやるデモンストレーションに「折れない腕」というのがあります。伸ばした腕を他人が曲げようとすると、ふつうは曲がるわけですが、「気を流すイメージを持つと、ほら折れませんよ」なんていうふうにやったりします。それは、語呂合わせでいえば「気のせい」かもしれませんが、確かにイメージすると変わるな、というのはぼくも少なからず経験しています。たとえば、足が冷えて眠れないときに、気が丹田から下に流れているというのをイメージすると、だんだん暖まってきて寝やすくなる。その程度のことはぼくも体で分かっています。ぼくのなかでは、気というのはエネルギーみたいなものですね。

伊藤 イメージすることが体を変える、というところに気がかかわっているわけですね。そう考えると、経験的にピンとくるものがありますね。でも、そこに相手が関わってくるとどうなんでしょうか。以前ブラインドサッカーの練習を見学したことがあるんですが、キーパー役の見える方が「見えない人は、どっちにボールが飛んでくるか全然分からないんだよ」と言っていたんですね。見える人だとだいたいどっちに来るかわかるんだけど、見えない人は思いがけない方にボールが飛んでくるのでセーブするのがすごく難しいと。「気」という話に関係するのか分かりませんが、すごく面白いと感じたエピソードでした。

広瀬 視線の問題ですかね?

伊藤 でも、見える人もボールを蹴る方向がバレたらまずいので、蹴る方向は見ないですよね。にもかかわらず、読まれちゃったりするわけです。見える人が見ないのと、見えない人が見ないのは、何か違うようです。座頭市の力にも関係してくる特徴だと思うんですが…

広瀬 一般的に見えない人は表情が読みにくいとは言いますよね。

武道にもどると、居合道のあとに太極拳を3、4年やったんですがなかなか気というものが分からなかった。でもそのあとに合気道をやってみたら、つかめたんですね。合気道は基本的に2人で接した状態から動き、そこから相手の動きたい方向を読んで、じゃあこっちに来てください、と相手の力を利用していきます。つまり相手の気が向いている方に導くと、わりと簡単についてきて、ふっとはずすとくずれる。1人でやる太極拳ではなかなか分からなかったけど、相手がいる合気道で分かるようになった。合気道は達人になると、相手と離れていても発しているものを感じて倒すことができる。さっきのサッカーや座頭市の話と同じです。戦前に合気道をはじめた植芝盛平は、何も見えない漆黒の闇のなかで、弟子に真剣でかかってこさせて、それをよけるという稽古をしていたそうです。ぼくはまだ全然そのレベルまでは行っていないですが、接した段階で、相手がどっちに行きたいという気、気持ちを感じる、というのは分かるようになりました。

伊藤 なるほど。気というのは、触覚に関わっているんですね。おもしろいですね。足と床、足と大地はいつも接していて、常に存在する触覚ですが、そこにも何か感じますか。というのは、私が以前まっくらやみを体験したときに、足で得る情報量の多さを感じたんです。もしかすると、見えない人はこの感触もかなり大事にしているのかなと推測しました。

広瀬 畳の目や体育館の板の木目は足で感じますね。居合道や合気道では、180度後ろを向くなど体の向きを変えることが多いんですが、畳の目がタテかヨコかというのを足で感じて動くことができます。投げられてまた元の向きに戻れるので、びっくりされるんですが、それは畳の目を基準に動いているからなんです。

伊藤 畳の目が座標軸みたいになるわけですね。おもしろいですね。

広瀬 そうです。

木下 だけれども、広瀬先生の本を読むと、ときどき先生は見えるんじゃないかと感じることがあります。たとえば、本のなかで先生と会話されている相手の身振りが書かれているところがあります。どうやって、見たように書かれているんでしょうか。

広瀬 それは確かにときどき言われるんですよね。ぼくは感じたことをそのまま書いているだけなんです。いま、こうやって話しているときにも、見えないなりに、聴覚の情報をたよりに自分で空間の視覚的なイメージを頭の中に作っている。理屈っぽい言い方だと聴覚で得た情報を自分の中で視覚に置き換えているんだと思います。

木下 それはかつて見えていたことがあるからですか。

広瀬 それも多少あると思います。

木下 伊藤さんとお話しているのを見ても、先生の目が動いていて、伊藤さんを見ているように感じます。見られているという感じはありますか。

広瀬 声がしている方を見るのは、ぼくにとっては自然なことです。視線も感じますよ。

木下 身体的に、目と口が近い位置にあって、さらに同じ方を向いているからか、発せられた声そのものには「相手を見る」機能も備わっているのではと考えました。それに、目が合うということもあるんでしょうか…いや、目が合っていないということは分かっていても、広瀬先生の目を見ていると、見られていると感じざるを得ない。見えないということを完全に否定できず、広瀬先生から「見られている」と知覚してしまうのです。見えない人の目、まなざしに引きつけられます。

見えない人の目、まなざしというと清水宏の《按摩と女》という映画を取りあげるべきでしょう。DVDを持ってくれば良かったですね。これは、温泉場を渡り歩く全盲の按摩が女と出会い、恋に落ちる物語です。ラストシーンで、按摩は去っていこうとする女を追いかけます。そのとき、かれの身体の動き・視線がカメラの動きと同化するショットがあります。それは去っていく女の姿を按摩の目と足で追いかけるという、盲からみた身体そのものの動きで、きわめて感覚的に不安定な状況に陥りました。目が見える・見えない身体を超越している世界がそこにあったわけです。広瀬先生のわたしを見つめる目は、そういう按摩のまなざしを思い起こしてくれます。

◎研究について

木下 加藤康昭先生ももともとは見えていて、高校のときに全盲になった方ですよね。加藤先生の文章は実証的な、淡々とした文体で感情を見せることはありません。それに対して、広瀬先生の文章を読んでいると、怒りなどの感情の起伏を感じます。そういう意味で、お二人の文章は対照的に感じられます。加藤先生にお会いになったことはありますか。

広瀬 あります。真面目で地道に資料を集めて研究された方ですよね。学者らしい学者だと思います。本題とずれるかもしれませんが、ぼくが最初に加藤先生に会ったのは、大学三年生のときでした。歴史の勉強を始めるにあたって、どうやって古文書を集め、読んでいくか、全然分からなかった。そこで歴史の研究をされている加藤先生にアドバイスをもらおうと思って、東京のご自宅に会いに行きました。加藤先生には晴眼者の奥さまがいて、古文書の収集などを手伝われていて、実際には「共著」と言っていいくらい二人三脚で研究を進められていた。やり方はひとそれぞれで、ご夫婦で研究されるのはすばらしいことだけど、加藤先生が最後に冗談まじりに「きみも、早くいい奥さんを見つけなさい」と言ったんですね。その言葉は、ぼくにとっては非常にショックだった。反発というか、視覚障害者はひとりでは研究はできないなんてことはないだろう、と思いました。もちろんぼくは現にいろいろな人にサポートしてもらっているけれど、なるべく一人で研究ができるような研究者でありたい、というのが生意気だった大学三年生のときの思いでした。その気持ちはいまでも続いています。いまはパソコンも普及して状況が変わっていますが、歴史研究は視覚障害にとってはハードルが高い研究分野であることは確かです。

木下 そうですね。現在は史料がデジタル化、複製化されていることも多く、実物にさわることさえ難しくなっていることがありますね。加藤先生について書かれた新聞記事を読むと、奥さまの立場が非常に大きかったということが分かります。お会いになられたのは、その一回ですか。

広瀬 琵琶法師について卒業論文を書いたあと、アドバイスをいただきに行きました。トータルで2回お会いしました。

木下 卒論について何か言われましたか。

広瀬 いま思うと未熟で、歴史学というより民俗学の色彩が強い内容でしたが、やさしい先生なので、がんばりなさいと励ましてくれました。

木下 そうですか。わたしが盲唖学校の研究をはじめたときには加藤先生はすでに故人でしたのでお話を伺ったことはないのです。広瀬先生が民博に就職された理由はありますか。

広瀬 就職はなかなか難しくて、97年くらいからいろいろな公募に応募して、たぶん50通くらいは出したと思います。気長にのんびりやっていこうと思っているうちに、京都大学の先生に推薦してもらえるという話がありました。もともと民族学博物館が好きだったこともあり、よろこんで面接を受けました。

木下 すごいですね。研究者として生きていくのはなかなか大変な状況です。聾の学生で研究者を希望する方には、この道しかないという気持ちがなければ博士には進まないほうがいい、とアドバイスします。

広瀬 盲の場合には、石川准さんなど何人か有名な研究者がいます。研究職は、自分でオーガナイズできるので、視覚障害者には向いている仕事ですが、やはりそこに至るまでというのは大変ですね。視覚障害でも大学院に進学する人は増えていますが、後輩には、木下さんと同じように「よっぽど好きで、他に道がないなら博士課程に進むのもいいけれど、そうでない場合は行かない方がいい」と言ってしまいます。

木下 わたしはこないだまで台湾に滞在していて、向こうで広瀬さんの本を読みました。だいたい全部読みましたが、オウム真理教の麻原彰晃について2回書かれていますね。最後は2003年ですが、その後、彼に対する気持ちに変化はありますか。

広瀬 難しいですね。今思えば本人に会ってインタビューしておけばよかったなという気持ちです。腹立たしい気持ちは今でもあるけれども、なぜあんな人が出てきちゃったんだろう、ということは、分かったようで分からないですね。

木下 裁判になっても、麻原本人が証言をしなかったこともあって、本質が解明されないまま裁判が終わっていて、すっきりしません。

広瀬 これでいいのかという気持ちがありますね。

木下 麻原の出身地である熊本まで調査に行かれていますね。あの続きはどうなるのかな、それを読みたいなという気持ちがあります。

広瀬 (笑)よく言われますが、率直に言って気が重い作業なので、なかなか進められずにいます。喫緊のテーマではないですが、いつかやりたいテーマです。

木下 広瀬先生の文章を読んでいると、過去と現在のテーマが交錯しています。現地を訪れて、その土地の人と話し、文献に対する解釈もあって、先生にしかできない仕事だと思います。

広瀬 そう言っていただくのは嬉しいのですが、ぼくは本来、博士課程までは、歴史学を専攻していて、資料にあたって実証的に進める研究のスタイルをとっていました。博物館に就職してからも、同じように進めていくんだろうなと思っていたのですが、2006年の展覧会をひとつのきっかけとして、実証的な研究から離れてしまったので、木下さんのような地道な研究をされている方を前にすると、ちょっと恥ずかしいような、自分もこういう研究をしなきゃなという思いが常にあります。

木下 そんなことはないですよ(笑)。落ち着かれたら実証的なご研究もされると期待しています。広瀬先生にいろいろなお仕事の依頼があるのは、他に代われる人がいないからじゃないでしょうか。

広瀬 さわるということでやってきたことが、たまたま時代とマッチしていたんでしょうね。だからこそ、こうやって伊藤さんも来てくれているんだと思います。広い意味で近代批判というか、これまでの生き方はちょっと違うんじゃないかと感じている人が増えていて、それでぼくのような取り組みを取り上げてくれていて、それはとてもありがたいことですね。

◎盲とろうの遠さ

木下 加藤先生の本には「盲」という言葉が入っているとおり、盲人のことが核心にありますが、聾者のことにもふれてあります。すくなくとも近代において盲とろうをはっきりと区別して考えることは難しいのではないか。盲とろうは相互関係にあるのではないかと考えるようになりました。それがきっかけで盲の世界に行き始めたという経緯があります。その入り口が加藤先生の研究でしたね。

広瀬 2006年の展覧会の準備のときに、京都と東京の盲学校から資料を借りました。そこでとても感動したんですが、かつての盲とろうが一緒の盲啞校で、ろうの生徒が盲の生徒のための教科書を作っていたんですね。点字ができる以前の、凸字の視覚障害者用の教科書を作っていた。いまは、たとえば筑波技術大学のように盲とろうの人のための大学があっても、実際には、視覚障害は視覚障害、聴覚障害は聴覚障害、という感じで全く別の大学のようになってしまっています。交流する場がなくてとても残念です。盲とろうが最初は一緒でだんだん分かれていったというのが近代の歴史だけど、最初の一緒だったところから学べるところもあるはずですよね。

木下 そうですね、盲人と聾者が関係しあっていた時代がありました。筑波の場合はもともと盲と聾のキャンパスが別々になっていることも大きい要因ではないでしょうか。わたしは、盲人が教室を移動するために聾者が手引きをしていたという美談を資料で読んだことがあります。逆に、聾者から石を投げられてけんかをしたという話を盲人から伺ったこともあって、その関係は一様ではなかったでしょう。その関係じたいが盲唖学校の特徴ですが、そこで何が起こり、どんな言説が生まれてきたのかについてはこれまでほとんど注目されてこなかった。盲唖学校の機構について考えるとき、重要なところではないかと考えています。

広瀬 民博の同僚には聴覚障害者の相良さんというスタッフがいます。ぼくと相良さんは、95年にダスキンの奨学金で別々のところに留学しました。事前研修で一緒だったのでお会いしていました。それから20年経って、彼女がこの6月にプロジェクト研究員ということでここに採用されたんですが、そのあいだ、ぼくは視覚障害の世界で研究者として、彼女はJTBにいて聴覚障害者の世界で、それなりに活躍していたんですが、まったく接点がなかった。20年ぶりに恐る恐るぼくの研究室にやってきて、顔を見て安心して声をかけてくれました。彼女は口話ができるので、かろうじて意思疎通ができます。同じ障害者といっても、盲とろうってものすごく遠いところにいるよね、という話をしました。彼女は任期が2年なのですが、そのあいだに一緒に何かしたいなと思っています。

木下 ぜひやってください。そういう機会はなかなかありません。

ところで、先生の研究室のドアはいつも開けていらっしゃるんですね。

広瀬 それもだんだん変わってきています。ここに就職したときは、タコツボ化してはいけない、と当時の部長の先生に言われて、開けるようにしています。古い先生はわりとずかずか入ってくるのですが、この5年くらいに採用された若い研究員は、閉める人が多いですね。廊下がうるさいですからね。

木下 丸山真男のいう、組織のタコツボ化ですか。たしかに、ここは同じような部屋が延々と並んでいて、ガラスも少ないので、空間の広がりが弱いです。この研究棟で、迷ってしまうことはないですか。

広瀬 建築の作りとしては、全体が四角で四隅が丸い、という構造です。迷ったときは人に聞くか、四隅にあるエレベータのところまで行きます。エレベータのあたりは空気の流れがちがったり、音がするので分かります。

木下 建物のまわりは広い公園になっていますが、どのように通勤なさっているんですか。

広瀬 最初の2−3年は大変でしたね。来るときは元気なので大丈夫なんですが、帰りは残業して疲れてぼうっとしていたりすると、迷うことがありました。公園だし特に夜は誰もいないので迷うと聞くこともできません。一度、どうしようもなくて博物館の守衛室に電話してバイクで探してもらったことがあります。

木下 最寄りのモノレールの駅(万博記念公園駅)からかなりありますよね。

広瀬 自宅からだと、まずバスで千里中央に出て、そこからモノレールに乗って万博記念公園駅から15分くらい歩きます。視覚障害者の歩行は、覚えるまでは大変ですが、覚えてしまえばわりと楽です。ここは車が来る心配もないので、わりとスタスタと、気持ちよく歩ける場所です。

伊藤 曲がり角はどうやって分かるんですか。

広瀬 最近、高校生向けのワークショップで、ぼくが駅から博物館まで歩く姿を後ろから観察して、何を頼りに歩いているか見つけてください、というのがマイブームでよくやっています。それはわりと好評で、視覚障害者がいかに聴覚や、風の流れを肌で感じたりしながら歩いているかに気づいてもらえます。しかも、見える人が思うより、かなり速いスピードで歩くので面白いようです。普通は、「視覚障害者をどう助けるか」というワークショップが多いのですが、ひとりで歩いているところを見てもらうというのも大事なのかなと思っています。

木下 その話は、佐々木正人さんの本にも載っていますね。

広瀬 よく勉強していますねえ。

木下 大学院のとき、建築計画学を専門にしていたのですが、佐々木先生の研究は絶対に読まなければいけないものでした。私のフィールドでは著名な先生なのです。

◎盲学校イタコ養成科?!

木下 さきほどの伊藤さんの合気道についての質問の中で、「気」についてのお話がありました。それで、近代では盲の人には特別な感覚があって、それが視覚の補償をしているという言説があって、これを盲人の「勘」として捉える人たちがいた。一方、黒田亮という心理学者はその盲人の勘について慎重な姿勢を示しています。このようなふたつの見方がありますが、わたしは盲人がそういう感覚をもつとされる背景が何なのかと。今回の「気」についてのお話につながるテーマでしょうか。

広瀬 イタコは確かにすごくするどい霊媒師ですよね。ぼくがイタコの研究をしていた90年代は、もう「ホンマモノ」と言われる人はいなくなっていましたが、それでもかなり修行を積んだ方の中には、見えない情報をキャッチする力がある人がいました。見えないから他の感覚が研ぎすまされるというのは、あるんだろうなと感じています。ただぼく自身は、中途失明ということもあるのかもしれないですが、それほど人より勘がするどいということはないです。どちらかというと、ぼくからすると当たり前のことに、たとえば探している本を本棚から表紙の手触りで本を選べる、といったことに、周りの人がびっくりするという感じですね。過大評価の裏側には過小評価があるわけですが、もしかするとイタコというのも、過大評価されている部分もあるんじゃないかなという気はします。

木下 具体的には、イタコはどういった情報をつかめるんでしょうか。

広瀬 たとえばぼくがインタビューをしたときには、ぼくの両親や祖父母について言うことが当たっていました。もちろんいろんな要素から推測しているんでしょうが、何か見えない部分をキャッチしている、当てずっぽうにしては当たりすぎているというのを経験しました。イタコは一番得意なのは死者の霊を呼んで口寄せするということなんですが、行方不明の人の居場所を探すのが得意なイタコもいます。

木下 いまはもうイタコはいないんですよね。

広瀬 厳密な意味でイタコと言える人はもういません。

木下 なぜいなくなったんでしょう。

広瀬 いろいろ原因があるけれど、一番大きいのは、後継者がいないことです。かつて江戸時代には、東北地方で目が見えない女の子が生まれるとイタコに弟子入りするしかなかったわけです。でも近代化によって盲学校が作られ、教育が普及してくると、選択肢は多くないけれど、いろいろな職業につく人が増えてきた。戦後になると、はり・灸・あんま以外にも、大学に行くなどいろいろな道が増えてきました。そういった中で、わざわざ厳しいイタコの修行をしようという視覚障害の人はいなくなった。このことはぼくも残念に思っていて、盲学校の先生の研修会などで、半分冗談、半分本気で言うのは、盲学校にイタコ養成科を作る、なんていうことがあればいいなと思っています(笑)。でも今の盲学校の中には、盲学校の歴史に注目する人は少ないですね。

木下 イタコ養成科をつくるとなると、イタコを教員として採用しなければいけませんね(笑)。なぜそのようなことをお聞きしたのかといいますと、台湾で調査をしたときに、かつて、盲人はイタコのような仕事をしている盲人がたくさんいた。現地の研究者に聞いたら、そういう仕事しかないからだ、と。今はそのような人はいないそうですが。ただ、面白いのは、台湾の盲学校に音楽のコースがあって、国家資格の免許もあり、卒業して国家試験に通れば音楽で生計を立てられるシステムになっています。日本では、はり・灸・あんまのイメージが強いですが、台湾ではそれに加えて音楽を生業にする道が保たれていました。

広瀬 日本でも箏曲の世界は視覚障害者が支えてきたわけで、明治以降も盲学校の中で音楽科というのがかなり大きなウェイトを占めていたんですが、ぼくらの世代からは、箏曲をやる人が減ってしまっているのはすごく残念です。

木下 くわえて、盲学校に通う人の人数も減っていますよね。たしかに、盲唖学校の音楽科は盲人教育のなかで鍼・按摩のように重要なウェイトが置かれていましたよね。短期に終わりましたが、ヴァイオリンなどの洋楽も東京盲唖学校で教えられていて、音楽の可能性は広く求められていました。ただ、音楽科は卒業後の生活が険しい。実際、盲人の職業調査をみると、明治から昭和にかけて音楽を職業とする盲人が激減していますね。一因として、資本主義による職業の再編が進められていくなかで、音楽のような、盲人にとって伝統的だった職業が生活の保障を受けていなかったことが挙げられるのではないかと台湾の事例をみていて感じました。

◎「五感」への違和感

伊藤 最後にお伺いしたいのですが、広瀬先生がよく引用される出口王仁三郎の「耳で見て目できき鼻でものくうて 口で嗅がねば神は判らず」という歌、あの歌の意味を教えてください。

広瀬 一時期「五感」というのがブームでぼくも「ユニバーサル•ミュージアムは五感で楽しむものだ」という言い方をしていた時期もありました。でも最近はぼくは「五感」という言葉を使わずに「感覚の多様性」というような言い方をしています。もちろん人間の感覚を5つに分けて考えるというのは、アリストテレス以来の伝統があるんだけど、すぱっと聴覚は聴覚、視覚は視覚と分けて考えるようになったのは近代的な発想だと思っています。さきほどもぼくは聴覚情報を視覚に変換しているという話をしましたが、もっと分かりやすいのは、琵琶法師の平家物語の語りです。あれがなぜあれだけ多くの人を熱狂させたかというと、テレビもDVDもない時代に、琵琶法師が伝える声を聞いて、我々のご先祖様はいろいろなイメージをすることができたのだと思います。つまり音を単に音として聞いているのではなくて、ぼくの言い方だと「音にさわる」、全身で音を感じて、そこから視覚的なイメージを作り出すことができていたんじゃないか。人間の感覚はすべてつながっているのであって、そこにさらにイタコのような第六感まで加えると、単純に5つに分けて考えられるものではないのではないか。出口王仁三郎の歌が言おうとしているのも、常識にとらわれるのではなくて、もっといろんな感覚の使い方、交流の仕方をさせると、新たな発見がある、ということなのではないかと思います。「神」というのを「真理」に置き換えるとすると、あたりまえで自明視していたものを疑っていく、そうすることが真理に至るきっかけになるんじゃないか、ということではないでしょうか。

伊藤 それは本当にすばらしい、おもしろい発想だと思います。私も学生のころは本を読み込んで論文を書くような、わりと哲学的な研究をしていました。

西洋近代の哲学体系を相手にしていたわけです。そういうものに登場してくる身体論を読むと、やはり非常に抽象化された「身体一般」が問題になっていて、身体には手足があって、五つの感覚がある、という前提で話が進んでいる。そういう身体論にすごく不満があって、その理由の一つには自分が女性だということがあるのかもしれません。たとえば出産の話なんていうのは、西洋の身体論には基本的に出てきませんからね。これはおかしいな、身体一般はないんじゃないか、現実には、みんなそれぞれ違う条件の中で生きている、多様で流動的な身体があるだけなんじゃないかと思ったわけです。自分としては、その多様で流動的な部分を研究していきたいと思って、研究のスタイルを変えて、こうやって広瀬さんのような方に直接お話を聞くということを始めました。そういう意味でとても勇気づけられる、インスパイアされるお話でした。ありがとうございます。

広瀬 伊藤さんはこの研究でどういうところを目指しているんですか。

伊藤 身体の進化する能力みたいなものをとらえたいです。たとえば動物が進化するときには、手だったものを翼として使ったりするわけですよね。つまり、使い方を変えていく。物理的な器官から、考えもしなかったような新しい機能を取り出していくわけです。もちろん進化というのは実際には長い時間をかけて行われるわけですが、そういう長い目で見たときに見えてくるいろんな可能性を含んだものとして身体を考えていきたい。見えない方や聞こえない方とお話するなかで、そういう身体観が自分の中にできてきました。まだ分からないことだらけですが。

広瀬 おもしろいですね。

伊藤 話がつきませんが、そろそろ開始から四時間、ずいぶんと長い時間おつきあいいただきました。本当に貴重で楽しい時間でした。ありがとうございました。

広瀬 こちらこそ、楽しかったです。これだけ盲とろうの人がじっくり話しているのは貴重だと思いますよ。