見えない広瀬浩二郎さん、聞こえない木下知威さん、手話も点字もできない私、の三人で鼎談をしました。手話通訳を交えての語らいは4時間にもおよび、気がつけば外はまっくら。見えない人と聞こえない人が話をする機会は非常に乏しいとのことで、話題に富んだ濃厚な内容となりました。分野はちょっとずつ違うけど、三人全員が研究者というのも珍しい組み合わせです。(2014年、12月26日、大阪・民族学博物館の広瀬先生の研究室にて)

広瀬浩二郎(ひろせ・こうじろう)

1967年、東京都生まれ。13歳の時に失明。筑波大学附属盲学校から京都大学に進学。2000年、同大学院にて文学博士号取得。専門は日本宗教史、触文化論。01年より国立民族学博物館に勤務。現在は民族文化研究部・准教授。「ユニバーサル・ミュージアム」(誰もが楽しめる博物館)の実践的研究に取り組み、“さわる”をテーマとする各種イベントを全国で企画・実施している。

主な著書に『さわる文化への招待』(世界思想社)、『さわっておどろく!』(共著、岩波ジュニア新書)、『さわって楽しむ博物館』(編著、青弓社)、『世界をさわる』(編著、文理閣)、『知のバリアフリー』(共編著、京都大学学術出版会)などがある。

木下知威(きのした・ともたけ)

木下知威(きのした・ともたけ)

1977年、福岡県北九州市生まれ。男性。横浜国立大学大学院工学府 社会空間システム学建築コース修了。博士(工学)。現在は主に、京都盲唖院と楽善会訓盲院(東京盲唖学校)を中心に、近代日本の盲人、聾者、唖者をめぐる社会・空間に関する研究を行っている。

《前編》

◎三種の神器

木下 (手話にて)広瀬先生の研究室、すごい本棚ですね。

広瀬 点字はかさばるので大変です。

木下 読まれるときはどうされるのですか。

広瀬 スキャンしてデータ化して音声にして聞くこともありますが、週に一度来てくれるアシスタントの人に読んでもらうこともあります。

木下 (全盲の教育史学者である)加藤康昭先生の『日本盲人社会史研究』の点字版がずらっとありますね、これは初めて見ました。すごい。わたしの研究のきっかけになった一冊で、影響を受けました。

伊藤 この研究室は机が三つありますね。

広瀬 アシスタントの人が使うようにおいてあります。

伊藤 よく「見えない人の部屋はとても綺麗に整理されている」と言われますし、広瀬先生の研究室も整っている印象がありますが、やはりかなり気を使われているんでしょうか?

広瀬 どうなんでしょうね。ぼくは視覚障害で部屋が汚い友達をなんぼでも知っているので、あまりその意見には賛同しないのですが(笑)、置き場所を忘れやすいので、整理ではないですが、自分で置く場所を決めて置いています。

伊藤 文章を書くときはこのパソコンを使うのですか?

広瀬 ぼくは点字が好きなので、下書きは点字です。下書きを見ながらまたパソコンで入力します。

伊藤 どうして点字がお好きなんですか?

広瀬 メールなどは、直接パソコンに打ち込みますが、考えながら書くとなると、点字の方がやりやすい。パソコンだと変換する手間がありますが、点字だとダイレクトに書けるのでやりやすいんです。

木下 いまの若い方は点字をあまり使わないと言われますね。

広瀬 一般的に「点字離れ」は進んでいますが、点字に関する新しい機器も出てきています。たとえばこれは電子手帳のようなもので、スケジュールや連絡帳などはこれで管理しています。「ピンディスプレイ」と言われるもので、6つのボタンに両手の指を乗せて操作することで、ピンが物理的に押し出され、点字が表示される仕組みです。だから、点字に頼る割合は減っているけれど、若い人でも全盲の人はこういうものを使っていますね。本を読むときに、「ピンディスプレイ」にデータを入れて点字で読む人もいます。

伊藤 これは研究者向けの機器なんですか?

広瀬 いえ、視覚障害の若い世代はわりとみんな持っていますね。ポケットに入れることができるサイズなので、会議のときなど重宝しています。

このピンディスプレイとガラケー、それからボイスレコーダーが「三種の神器」と言われています。ガラケーのらくらくホンシリーズは音声機能がついているので、メールやネット検索にも使えます。若い世代は少しずつスマホに移行しているので、慣れればそれなりに使えるけど、そんなに快適ではない。

伊藤 タッチパネルも使えるんですか?

広瀬 慣れれば使えます。ぼくは電話とメールしかしないので、ガラケーで十分ですが。

三つめのボイスレコーダーは、以前はカセットテープで録音していたのですが、今はデジタル録音になり、SDカードを入れていろいろなコンテンツを楽しんでいます。サピエというネット図書館からデータをダウンロードして、もっぱらこれで読書しています。どの機器も以前にくらべればサイズが小さくなり、通勤時にも読書ができて便利ですね。全国のボランティアグループが分担してデータ化の作業をしてくれているので、月刊誌や週刊誌も、ほぼ時差なく読むことができています。以前「情報障害」と言われていたものがかなり変わってきましたね。

木下 青空文庫も読めますか。

広瀬 読めます。青空文庫は、フリガナを上手に読み上げてくれる専用のソフトが出ています。

木下 研究上、古い資料を読むときはどうするのですか。

広瀬 ぼくはパソコンはあまり得意ではないので、人に読んでもらうことが多いです。資料を選ぶのも、大学院で論文を書いているときは、比較的近い分野を研究している先輩のチューターにお願いしていました。民族学博物館に来てからは、古い資料に強いボランティアの方にお願いしています。今はフィールドワーク中心の研究なので、前近代の資料はそれほど読まなくなりましたが。

伊藤 機械を使って読むのと、人に読んでもらうのは経験としてそうとう違うのではないかと思いますが、そうした違いが研究や内容理解に関わってくることはありますか。

広瀬 機械もだいぶ人間に近くなりましたが、対面朗読の方が、飛ばして読みたいところ、もう一度戻って読みたいところ、など融通がききますね。長い付き合いになる読み手だと、こちらの関心もわかってくれているので、以心伝心で調節してくれます。

木下 飛ばし読みができると、すでに分かっていることなど、不要なところを飛ばすことができますね。

木下 パーキンスブレーラー(6点式タイプライター)は使いますか。

広瀬 いまはもう使わないですね。テストの解答には便利なので使っていましたが、持ち運べないので、ピンディスプレイを多用しています。

木下 パソコンの上に「太陽の塔」のフィギュアが置いてありますね。あれが万博で公開されたときには、先生はお生まれになっていたわけですね。

広瀬 残念ながら生まれてました(笑)。

伊藤 毎日太陽の塔のとなりを通って出勤されているんですよね。

広瀬 太陽の塔には後ろにも顔があるんですよね。三つの顔が過去・現在・未来を表している。よく見ることと触ることの違いを話すときに例に出すんですが、見える人は一方向しか見ないので、太陽の塔の後ろに顔があるって知らない人が多いんです。

伊藤 なるほど。

木下さんから聞いた話なんですが、小さいころに好きな人にラブレターを書くために点字を覚えたそうですが…

広瀬 中学一年生のときに手打ちの点字を覚えましたが、速く正確に打てるようになったのは手紙を書くようになってからでしょうか。

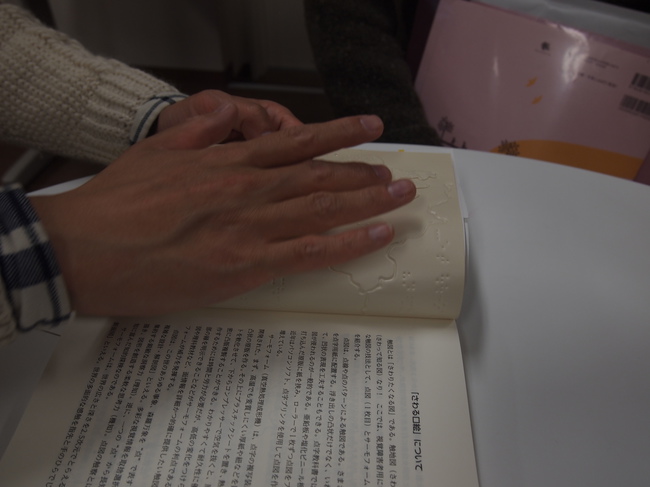

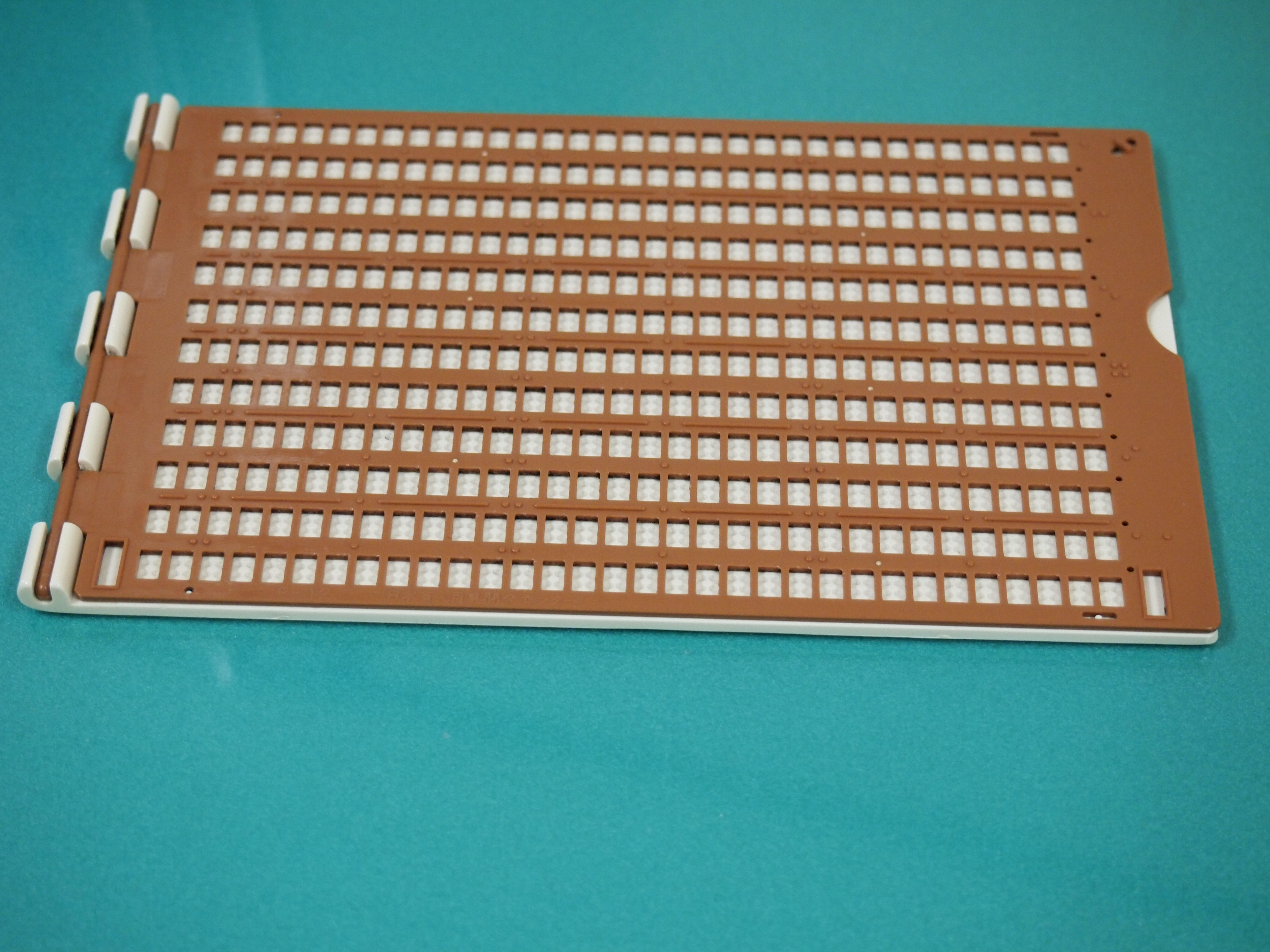

木下 愛の力ですね(笑)。 この点字板は通常のものよりも大きいですね。

広瀬 ふつうは6行ですが、その倍あります。

伊藤 点字で書かれた文章と墨字で書かれた文章の違いを考えてみると、墨字で書かれたものには漢字がありますから、読む前に、ぱっと全体を見て何が書いてあるか何となくわかります。点字はすべてひらがなですが、そういう斜め読みのようなものがあるんでしょうか。

広瀬 うーん、墨字ほどはないですが、左はじをさっと辿って行って段落の数や分量を把握することはあります。

伊藤 ラブレターをもらった瞬間に、相手はそれがラブレターだって分かったのかな、っていうのが気になりました。墨字だったらぱっと分かっちゃいそうな気がするのですが、点字だとドキドキがありそうで…

広瀬 いま思い出しましたが、そういえば、ラブレターの最初に「これはラブレターです」って書いた気がする(笑)。

伊藤 面白いですね(笑)

広瀬 ラブレターに限らず、点字で手紙を書く場合には、かならず宛名を最初に書きます。宛名を書いて、差出人を書いて、本文の最初にどういう意図の手紙なのかを書きます。

◎触覚で感じるオーラ

伊藤 ここからはじっくり、しばらく私の方から質問を続けますね。私は「見えない」ということが、どういうふうに体の使い方や感覚の使い方に影響を与えているのかに興味があるのですが、広瀬さんは、これまでの活動のなかで「触ることを通して知る」ということは「体を通して知る」ことだと解釈されています。つまり触覚は身体的なものであるということを、本や記事などで書かれています。そのあたりのことをまず聞かせてください。

とっかかりとして私の経験をお話します。さきほどここに来る前に、木下さんと一緒に民族学博物館の展示を見てきました。その中に、広瀬さんが中心になって構成された「世界をさわる」というコーナーがありました。さまざまな民族が使っていた物を、見るのではなく実際にさわりながら鑑賞できるようになっている。コーナーの半分は説明書きとともに物が台の上に置いてありますが、もう半分は壁に穴があいていて、そこから両腕をいれて向こう側にある物を触るようになっていました。

「世界をさわる」コーナーで物を触ったときに強烈に感じたのは、実際にその物を作ったり使ったりした人の経験を、自分の体で追体験する感じでした。目で見ると、自分は純粋に「見る人」で、観察者になってしまうんですが、触ることで、実際にそれを手にした人の体を感じることができて、あ、広瀬さんが目指しているのはこういうことなのかな、と思いました。

広瀬 盲学校では触覚を使って学ぶことを自然にやっていましたが、ぼくらにとってそれは「当たり前」で、特に自覚することもありませんでした。特にさわることにこだわり始めたきっかけは、博物館に就職して、2006年に初めて自分の企画で展覧会(「さわる文字、さわる世界」)をやることになったときです。2003年頃に展示の準備を始めたんですが、最初の動機は、自分のような視覚障害者にも博物館を楽しんでもらいたい。いままでは、「見学」という言葉が象徴するように、見えない人にとっては博物館という場所はあまりフレンドリーではなかった。せっかく当事者である自分が仕事をするわけだから、仲間が楽しめるようにしたい、視覚障害者である自分が楽しめる博物館が全国に増えればいいな、と思っていました。そこで触ることをテーマにすることになりました。

ところが展覧会を企画していくうちに、さわることは、目が見えている人にとっても有効なんじゃないか、と思い始めました。誰もが楽しめる「ユニバーサル・ミュージアム」の構想です。来館者の9割9分は見える人だから、見える人に対するメッセージも含む形でないと、かえって逆差別的なものになってしまう。じゃあ、見える人にとって触るってどういうことなのかを考え始めました。近代は視覚優位の時代でしたが、だからこそ触覚を使うことは面白いんじゃないかと思い始めた。この展覧会の企画をきっかけに「さわる」ということについてワークショップや講演会をしてほしいという依頼がたくさん来るようになりました。

だから三段階で進んできたわけですね。最初は視覚障害者向けの展覧会を考えていて、次に見える人にとっての触覚について考えるようになり、さらに、さっき伊藤さんが言ってくれたように、触覚とは身体の問題なんだ、と気付き始めました。

ワークショプでは音を聞く、匂いをかぐ、というのも鼓膜や粘膜に触れるという広い意味で触覚ととらえて、さまざまなことを行っています。触覚はやはり全身に分布しているので、自分の身体を意識するのに適した方法です。ワークショップの内容を考えるなかで、単に触るだけでなく、身体を動かすことも意識するようになってきました。

ぼくはこの民族学博物館の資料を説明するときに「つくる」「つかう」「つたえる」の3つをあげます。ここに展示されている資料の多くは、海外のいろいろな民族の人が、つくってきて、つかって、つたえてきた生活用品なわけです。「つくる」「つかう」「つたえる」のすべてが手を用いているし体を媒介にしている。それを追体験するうえでは、やはり触るのが適していると思います。

伊藤 そうですね。やはりここが美術館ではなく博物館であるということがすごく大きいんだなと感じました。芸術作品ではなく、人々が生活のなかで実際に繰り返し使ってきた物がここにあり、その物に記憶された人々の生活を、私たちは自分の体で再生するわけですね。その楽しみが、触ることでよく分かりました。

触覚って伝達の道具ではないと思っていたんです。自分と触っている対象の、この接触面にしか成立しない、プライベートな感覚だと思っていた。でも実は、触っている物を通して、何かが伝わるわけですね。

広瀬 そういうことを始めて意識し始めたのは、2010年に青森の三内丸山遺跡に行った時です。収蔵庫には、遠からぬ将来には修復されて文化財に指定され、ガラスケースに入ってしまうような土器が未整理のままたくさん置かれていた。

たまたまツテがあって収蔵庫に入れてもらって、自由に土器を触ることができたんですね。もちろんそうやってたくさんの土器を自分のペースで触るというのは初めての経験でしたし、うまく言葉で言い表せないんですが、「この土器を一万年前にここに住んでいた人がつくって、つかっていたんだ」という本物のオーラみたいなものに触れる感動がありましたね。

伊藤 なるほど、すごいですね。「触覚で感じるオーラ」ってあるんですね。

広瀬 ありますね。それ以来、実際に土器をさわることで得られたイマジネーションをもとにオリジナルの土器をつくってみる、というワークショップをするようになりました。

伊藤 広瀬さんが事前に送ってくださった広瀬さんの文章の中に、絵画をじっくりさわった日に、身体が興奮してよく眠れなかったというエピソードが書かれていました。すごくおもしろいなと思ったのですが、触っているのは手だけでも、全身が興奮状態になるわけですね。私にそこまで感じる力があるかというと自信がないですが、やはり広瀬さんはさわりながら身体をつかっていらっしゃるんだなと思いました。

広瀬 ちょっとずれるかもしれないけれど、大きな彫刻に触れるのは理屈抜きにおもしろい経験です。箱根の彫刻の森美術館や、以前滞在していたシカゴなどは街中に彫刻があります。シカゴでは、彫刻をさわっていると楽しくなるし、身体を使うので元気になって、苦手なはずの英語でどんどんしゃべれるようになる。科学的なデータはありませんが、大きな作品に触れるのは全身運動ですから、脳も身体も刺激されるというのは実感として感じます。

伊藤 見える人にとって触覚を使うことの難しさは、全体像をつかみにくいという点です。断片的な情報と情報を結びつけることに慣れていない。今触っていることは楽しいんだけど、さっき触ったところの情報と、空間的な位置関係が分からなくなってしまう。ピースがはまらないんです。広瀬さんのような触覚のベテランは、そのあたりの情報の整理の仕方が違うのかなと思います。さきほど、点字で下書きをしたほうがものを考えられるとおっしゃっていましたが、触覚を使うことと、考えを進めることが、広瀬さんの中ではつながっているんだと思うんですね。そこがつながることで、考える仕方も、見えている人とはまた違う論の組み立てや情報の整理をしているのではないでしょうか。

広瀬 ぼくもそこはすごく気になるところです。まさに点字というのは一点一点打っていて、漢字がないので、彫刻を触っているときと似ていて、点を線にしてつなげて…とどんどん拡張していく感じがあります。そこは健常者の人とは違う特徴であり強みが出せるところだろうなと思います。ぼくは視覚障害者のことをよく「触常者」というふうに言い換えているのですが、実際には、中途失明の人は触常者じゃないわけですね。弱視の人は残像視力を使って見ようとして、触るのは全盲の人のやることだという意識があるので、なかなか触ろうとしない。

◎情報の質

広瀬 博物館の「世界をさわる」コーナーは、非常にシンプルな仕掛けですが、あれを設置するだけでも博物館のスタッフの合意を得るのはなかなか大変でした。穴に手を入れて触るコーナーを作った意図は、見えている人がさわるときは、見たものを確認するために触ってしまうので、触覚ならではの類推して積み上げていく楽しさを味わってほしいと思ったんです。さわることに集中してもらおうと思って、あえて箱を作った。わりとシンプルな形のものを選んでいれるようにしました。

ただ、それでさえ反対する人がいたというのは、現在の博物館のトレンドが、「情報はなるべくたくさん提供しよう」というところにあるからです。情報を選ぶのは来館者で、とにかく博物館としては情報を増やそう、というわけですね。あの箱は仕掛けとしてはシンプルですが、視覚という一番重要な情報を遮断します。ですから、なぜわざわざ遮断しなければならないのか、という反対意見があがったわけです。

伊藤 広瀬さんは、「情報」というものに対してどのようにお考えですか。「見える」というのは確かに情報は多いわけですが、必ずしも多いことがいいわけではないですよね。たとえばコンビニに行ったりすると、入るときは欲しいとも思っていなかったものを、つい目に入ったから買って帰っちゃったりする。そういう、自分の意思ではないところで自分を操作する力が情報にはあって、それをシャットアウトしたいと思っている人も社会の中にそれなりにいると思います。でも東京や大阪のような大都市で暮らしていると、情報を洪水のように浴びるのが当たり前になっている。この状況は、すくなくとも身体には、あまりよくないですよね。もう少し、情報の扱い方を社会全体で考えたほうがいいんじゃないか、博物館というのはそういう提案ができる場所なんじゃないか、と思うわけです。

広瀬 大きな言い方でいうと「情報の量より質」ということですよね。伊藤さんの意見に賛成なんですが、自分の中でまだはっきり結論が出ていない部分があります。

ぼくら視覚障害の世界で、「点字」と「点訳」という言い方があります。最近は「点訳」が主流です。「点訳」というのは何かというと、まず墨字の情報があって、それをなるべく忠実に点字に置き換える、という発想なんですね。点字は「分かち書き」といって文節ごとにスペースを空けるので、読点とか句点とかいうのはなくても十分通じるんですね。でも、点訳の考え方に立つと、墨字の情報は全部置き換えるので、読点や句点もすべて訳される。アルファベット表記も、大文字や小文字を区別することは、見た目には意味があっても音声で聞く分には関係ない。むかしは点字のアルファベットは各文字に一つの点字しかなかったけれど、だんだんと大文字や小文字に対応する点字を増やそうという動きが出てきていますね。

点訳の作業を担っているのは目が見える、点訳ボランティアの人なわけです。その方々というのは、いい悪いは別として、墨字の情報を忠実に伝えようとする。一冊の本を点訳するときも、点字はボリュームが出るので何冊かに分かれるのですが、どこで本を分けるかというのが問題になってきます。点訳の考え方では、まず原本にしたがって順番に訳していき、少々切れ目が悪くても一定のページを越えたら本を分ける、というやり方になります。ところが、点字の本の美しさを追求するという考え方もあるわけですね。目次を無視するわけにはいかないけれど、一冊ごとがまとまるように、多少順番を入れ替えたりする発想もあります。

伊藤 さっきの、ラブレターの冒頭に書かれた「これはラブレターです」という一文は、墨字にはない、点字ならではの表現なわけですよね。点訳ではすくいとることのできない部分、本来は墨字には変換できない部分です。点字なのか墨字なのかで文章の書き方から違うというのが面白いですね。情報という発想からすると、その違いは無視されてしまう部分ですね。

広瀬 ぼくは点字で下書きをするような世代で、だんだん少数派になりつつあるけれど、点字の独自性、文字としての文化を重視するわけですが、世の中は、「論文を書くために引用しようとして読点がないと困るでしょう」というような発想で、点訳の考え方が主流になっています。

絵画についても、立体化して触れるようにするものが出てきています。最初にそれが出てきたときは、どちらかというとぼくは否定的でした。量と質の話ではないですが、「別に絵画なんて分からなくていいじゃないか」と思っていました。ぼくがドイツ語やフランス語を分からないように、分からないことなんてたくさんあるんだから、いいじゃないか、と。でもここ数年、触って絵画を理解しようという試みがひろまってくるなかで、やはり「これはどうしようもない」と諦めてしまう状況と、「これはいらない」と主体的に捨てるのは違うわけで、分からないけれど分かるようにする工夫もそれなりに大事なのかなと思うようになってきました。

絵画を凹凸で立体化するときには、どこを凸にしてどこを凹にするかという取捨選択が必要になるのですが、そこで情報の質ということを実践的な課題として考えます。

伊藤 視覚を触覚にしたり、墨字を点字にしたり、翻訳しようとしたときに情報の質という問題が出てくるわけですね。

広瀬 ぼくの新しい本の装丁も、最初は道の部分を凸にしようという案が出ていたのですが、それをさわってもぼくは全然道に思えなくて、デザインを変えてもらいました。作った人が伝えたい部分と、こちらが分かる部分というのは当然ズレがあって、そこを否定的に捉えるのではなく、対話して試行錯誤していくと面白いものができるんじゃないかと思います。

伊藤 そうですね。面白いですね。私も対話を成立させるうえでの言語を作るような研究ができたらなと思って、こういうインタビューを続けているところです。

さてそろそろ木下さんにインタビュアーをバトンタッチしたいと思いますが…

◎腕をのばす

木下 さきほどの「世界をさわる」コーナーのブラックボックスの設置に関して反対の声もあったということですが、そこへ行ってみると、黒地に白い文字で書かれた説明書きのパネルが目の高さにあり、目に飛び込んできました。その言葉を読むと、その言葉が形となって自分の中に作られてしまう。しかし実際に触ると、そのイメージと違いがあって、それがとても面白かったです。あのパネルを貼るか貼らないかでは全然違いますね。

広瀬 本当は、ぼくはパネルを隠しておきたかったんです。めくれるような形にして、さわってから読むか、読んでからさわるか、見る人が選択できるようにしたかった。実は博物館の中には、情報を遮断するということについて抵抗を示す人が、一般の人が思う以上に多い。同じようなブラックボックスを自分が2009年に企画した展覧会でも作りました。そのときは中に鳥の彫刻(バードカービング)が入っていて、箱の上にヒントを書いたカードがあり、一枚ずつめくっていくと最後に答えが書いてあるという形式でした。企画展や特別展のような実行委員長の裁量である程度自由にできるものでは、そういった思い切ったこと、自分の考えたことができるんですが、「世界をさわる」コーナーは常設として、民族学博物館の展示としてやっているものですので、制約がでてきてしまいます。でも木下さんのように、読んでから触って、その違いを感じる方もいるというのは、必ずしも説明書きがあることがマイナスではないのかなと思いました。

木下 あのコーナーでさわるときは、手を伸ばさないとさわれません。体験して一番面白かったのは、手を伸ばすことだったんですね(笑)。置いてあるものに触れるのはもちろん手のひらにおいてなんですけれども、触れることそれ自体は肩から二の腕、腕、指先までの全部の機能を使っている。先ほど広瀬さんは彫刻にさわるのが好きとおっしゃっていましたが、その身振りをみていると、手を大きくあげたり、体全体を広げたりされていた。さわるというのは、手のひらだけで完結するのではないのですね。

広瀬 民博の常設展には大きな船や巨大なトーテムポールがあります。そういったものをさわるときには、ぼくも全身で、だきつくようにさわったりします。ぼくとしては、あの「世界をさわる」コーナーをイントロダクションとして体験したあとで、そのあとで広大な常設展示場に行っていろいろなものを味わってもらいたいんですね。でも博物館の中でさわるというのはなかなか難しいところがあって、60人ほどのスタッフの中には、賛成してくれる人もいるけど、博物館は保存も役目だから「世界をさわる」コーナー以外は触らせるべきではない、という考えの人もいます。今は、民族学博物館の展示物は、船やトーテムポールも含めて触っていいことになっていますが、積極的に「さわれます」「さわりなさい」とはいいにくい状態です。

さわる展示が難しいもう一つの理由は、来場者の反応です。ぼくにとって予想外の反応が二つありました。一つは子どもたちの反応です。集団で子どもが来ると、ハイテンションになってあばれちゃう。「ここはさわっていいんだ」となると、仮面をぶつけて壊すまで乱暴をしてしまうんです。物を作り、使い、伝えてきた人に対する尊敬の念が全く感じられない。やはり博物館全体をさわれるようにしてしまうのは危険だと考えざるをえません。予想外の反応の二つめは、さわらずに見るだけで通りすぎていく人がかなり多いことです。「博物館は見るための場所だ」ということがいかに刷り込まれているか、ということをあらためて実感しました。子どものマナー、さわらない大人の態度を変えていくのは非常に時間がかかります。ベタなやり方ですが、小さなワークショップを重ねていくしかないのかなという思いです。

木下 伊藤さんはお子さんがいらっしゃいますが、子どもはさわることについて関心はありますか。

伊藤 子どもはとにかくさわることでいろいろなことを理解していますね。そもそも、体の感覚が大人とはだいぶ違います。自分の体の輪郭があいまいで、どんどんいろいろな物を自分の体の一部にしていく感じがある。自分を拡張するためにさわっているようにも思えます。

さわる話とはちょっとずれますけれども、息子が二歳くらいのときに、瓶のふたが開かないと言って私のところに持ってきました。それで私がその瓶のふたをあけようとぐーっと力を入れたら、息子もがんばって力を入れるんですよ(笑)。息子のなかでは、私の体と自分の体がひとつになっていて、自分の力でふたを開けているような感覚に、すくなくとも身体的にはなっていたんでしょうね。だからさわることに関しても、大人のように「自分ではない他者と接する」という感じではなくて、さわった相手を自分の一部としてとりこんで大きくなったり強くなったりする感じなのではないでしょうか。

木下 そうですね。子どものときのさわった経験というと、まず、ボタンをうまくとめられなかったことを思い出します。朝起きて幼稚園に行くときに服のボタンをとめるわけですが、手が小さいし、起きたばかりで手に力が入りにくくて、なかなかうまくとめられない。ボタンにふれている自分の手の小ささ、力が入らないもどかしい感覚です。それに、母の腿に抱きついたときの感触ですね。今、わたしは母より背が高いのですが、子供のわたしが母に抱きついたら、母の腿が自分のほっぺたにくっついた記憶があります。それは子供のときと現在の身長の違いを強く表してくれる記憶です。広瀬先生もおっしゃるように、さわることは身体全体で知覚するもので、それを今も記憶しているのは身体全体でさわっていたからだと思う。

それで、広瀬先生は天文学に関する本(岩波ジュニア新書『さわっておどろく!』)を出されていて、口絵に木星の点図があります。それにさわったときに、木星に行ったような感じがしました(笑)。あれも忘れられません。木星は固体ではないので本当はふれることはできないはずなのですが、宇宙旅行をして、木星にふれている。木星はわたしよりずっと大きいけれど、この木星はわたしの手におさまってしまう。まるで、ヴォルテールの小説『ミクロメガス』の世界ですよ、シリウスから来た巨大な宇宙人になったような気分です。それに、あの点図は、稲垣足穂の小説の挿絵として入れてもいいんじゃないですか。

広瀬 天文学の点図の口絵を入れたのは、まさに木下さんが持ったような感覚を読者が持ってくれたらいいなという思いでやりました。木下さんは非常に感性が豊かな方なので感じてくださいますが、残念ながらそこまで感じてくれる読者は少なくて、「視覚障害者用の教材はこういうふうにすれば分かるんですね」という感じで、体でなく頭で理解する人が多いです。

さっき伊藤さんのお話を聞きながら思ったことがあります。最近は赤ちゃん学の先生とお話する機会が多いのですが、その先生も、「さわる子、育て」ということをおっしゃっています。最近の育児では、お母さんが子どもにさわる、というスキンシップは強調されていますが、子どもじしんがさわることは、基本的に抑制するものになっています。「さわっちゃいけません、なめちゃいけません」と言われて、だんだん視覚中心の生活に入っていく。たまたまぼくの場合は十三歳で見えなくなって、視覚中心の生活から離脱せざるを得なくなり、そこでさわるということに目覚めたわけだけど、もっと子どもにさわらせるようにすれば、木下さんが点図で感じてくれたようなことが、ごくふつうの感覚になると思うんですよね。

木下 なるほど。現代のように視覚中心の社会で、さわることの一般的なルールがあって、その一方、伊藤さんのお子さんについてのお話にもありましたように、子育てのなかで物にさわるということの重要さもある。その間でどうバランスをとるかという難しさがありますね。わたしのメディア史に関する講義で、活版印刷という文字を凸字にしてインクをつけて印刷する技術について理解するというパートがありました。そこで、明治時代の新聞をさわってもらいました。あれは文字が凹んでいるので。そうしたら、受講生たちはすぐに活版印刷を理解できた。知識が記憶や身体経験とむすびつくという意味で、さわることはあらゆる年齢の教育現場において欠かせない行為だと実感しています。さわることのもっている力は想像するよりずっと大きいものがある。木星の点図も小学校の理科の教科書で取り入れるとおもしろくなるのではないか。お話を伺いますと、視覚障害者用の教材を小学校の教材として取り入れたり、さわることを社会全体で考える余地がまだまだあるのではないかと考えさせられます。

さて、話は変わりますが、点字についてですが、手で打つときに、当然字が左右逆に、鏡文字になるわけですよね。右から打っていき、紙をひっくり返して左から読んで初めて意味が確認できる。だとすると、間違いがあったときは、ひっくり返したときに気づくのですか。

広瀬 もちろん、打っているときに間違いに気づくこともあります。そういうときは、ひっくり返して点を消します。書くのと読むのが逆向きであるというのは、おそらく世界の文字のなかで点字だけだと思います。そこがひとつ、点字の難しさになっていますよね。ぼくは点字を覚えたのが、まだ頭のやわらかい中学生の頃だったので、わりとすぐに覚えましたが、大人になって初めて学ぶ人の場合にはそこがハードルになってしまいます。最近は、打つときと書くときが一致するような点字板も出ています。つまり受け皿の方が凸になっていて、そこに凹の状態の点筆で押すと、点が残るようになっている。あまり普及していませんが。そもそも手で点字を打つということが少なくなっていますからね。

木下 紙をはさんだとき、点を打つべき場所のへこみは見えません。それで点筆を当てていくと、あるポイントでスポッとはまって点が打ち出される。あの独特の感覚が気持ちいいですよね。

広瀬 気持ちいいですね、分かります(笑)

木下 いい紙だとさらに気持ちいいですよね。それはパソコンでいえば、気持ちよくタイプできるキーボードに出会ったようなものがありますし、ピンボールでも金属球を打ち出したときの台の振動といった触覚的な快感の体験とつながっています。ところで、伊藤さんが話された彫刻の話についてですが、広瀬先生の好みはありますか。

広瀬 ぼくはそんなに詳しくもないし、こだわりもないですが、具象彫刻より抽象的な彫刻の方が好きですね。具象彫刻だと、見える人は、犬だ、猫だ、とすぐに分かるんですが、さわる場合だと、犬か猫かを判別するのはけっこう難しいんです。その理由のひとつには、ぼくたちが本物の動物をじっくりさわった経験が少ないというのもあるし、彫刻はやはり見た目で作られている部分がある。だからどちらかというと具象彫刻は苦手です。抽象的なものだと、いろいろ想像力を自由に働かせられるので好きです。

木下 具体的にはどのような彫刻家がお好きですか。あるいはお好きな彫刻があるところはどこですか。

広瀬 日本だと先ほどあげた箱根の彫刻の森美術館も好きですし、大原美術館の分館の前にはヘンリー・ムーアの作品があって、あれをさわったときは面白かったですね。シカゴにいるときは、道ばたに、何気なく彫刻作品が置いてありました。有名な作品だとピカソの巨大な彫刻もありますが、無名の作家の作品もたくさんあって、ホコリをかぶっているからたくさんはさわりたくないんだけど(笑)、そういうものにふれながら道を歩くのは楽しかったですね。

木下 ヘンリー・ムーアの彫刻をみると、人のかたちになる直前・直後のこれから形づくられるような、あるいはとろけていくようなフォルムがあります。ハーバート・リードはムーアの彫刻について「人の形態を暗示するか、されるか」と書いています。広瀬先生が抽象彫刻を好きなのは想像力を自由に働かせられるからだということでしたが、触覚によってもたらされる暗示のはたらきが先生にとっておもしろいのではないか。道にある彫刻にもさわるということですが、たとえば、神社に行くと、狛犬にもさわるんですか。

広瀬 そうですね、ふつうの人もそうだと思いますが、口のところ、開いているか閉じているかをさわります。あと、ぼくは趣味でカエルのグッズを集めているのですが、やはり二次元的なものよりも三次元的なもののほうが好きですね。

木下 三次元なものといえば、さいきんは3Dプリンターがありますが、使っていらっしゃいますか。

広瀬 ぼく自身はまだ使っていませんが、博物館ではレプリカの制作などに期待がもたれていますね。ただ素材が樹脂なので、手触りという点ではこれからという感じです。

木下 いま広瀬先生の声をボイスレコーダーで録音していますけれども、自分の話したことを誰かに筆記してもらう、ということはなさっていますか。

広瀬 インタビュー取材を受けて、それが文字になるということはありますね。

木下 自分で文章を作るときにもそうなさいますか。たとえば73歳で失明した滝沢馬琴は、義娘に口述筆記してもらうことで物語を書きましたが、同じようなことはありますか。

広瀬 民族学博物館の初代館長の梅棹忠夫先生は、65歳で視力をほぼ失ったので点字を覚えるのが難しく、晩年は口述筆記で執筆をしていたという話ですが、ぼく自身は点字がすごく好きなので、ほとんど口述筆記はしないです。ときどき講演などでしゃべったものをテープ起こしして原稿化することがあるんですが、やはり徹底的に直してしまいます。

木下 梅棹先生は点字に興味がなかった、ということですか。

広瀬 挑戦はされたそうですが、それほど興味はなかったんだと思います。梅棹先生にとってはラッキー、ぼくら視覚障害者にとってはアンラッキーだったことに、非常に優秀で何十年と務めている秘書の方がいて、梅棹先生の句読点の使い方なども全部分かっていたんですね。だから、逆にいうと、自分で原稿を書く必要がなかった。優秀な秘書がいなければ、梅棹先生もがんばって点字を覚えて、視覚障害者の世界に入ってきて、何か斬新な発想で視覚障害者に刺激を与えてくれたかもしれないけれど、残念ながら、そういうことは起こらなかったですね。

(つづく)